ICA関西に所属する会員によるリレー形式で「室内装飾新聞」に「ICの視点」と題してコラム掲載しています。

6月号は、大西 哉子さんに担当していただきました。

『ICの視点』 ~ 「空間と視点:インテリアの現場を読む」

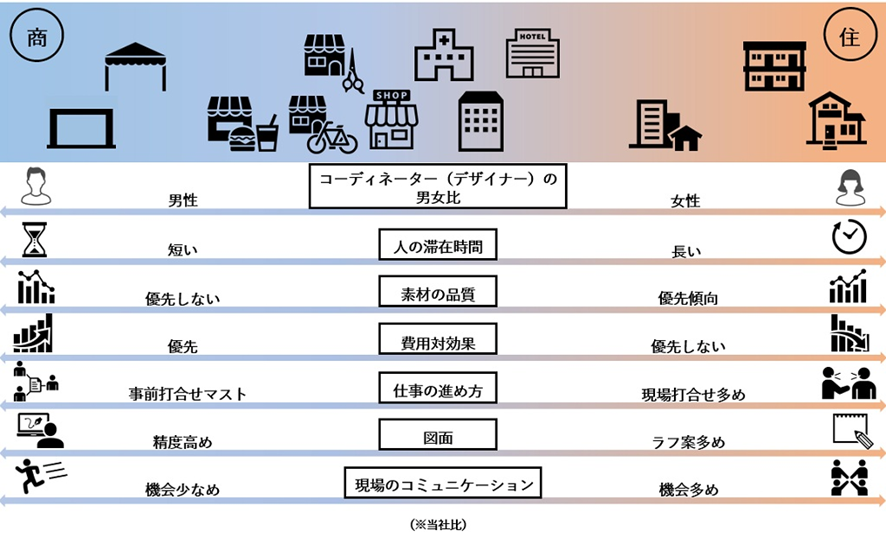

空間の性質が変われば、私たちの働き方も変わる。その変化の幅は広く、ささいな違いから、明確な転換までさまざまである。空間はグラデーションのように、右に進むほど人の暮らしに密着し、左にいくほどビジネス色を濃くする※<図1>参照。

明確な線引きはないが、私たちは、右側では親しみを込めて「コーディネーターさん」と呼ばれ、左側ではプロフェッショナルな響きの「デザイナーさん」と呼ばれたりする。どちらで呼ばれようとも、返事は「はい!」だ。

私たちを性別の観点からみると、右側へいくほど女性が多く、左側は男性が多い傾向がある。もっとも、多様性が重視される昨今、この傾向は徐々に変わりつつあるが、ここでは、それぞれの領域で求められるスキルと、しばしば性別と結び付けられる特性について考察してみたい。

比較的長いスパンでライフスタイルに深く関わることの多い住空間は、じっくりと話を聴き、共感し、クライアントを理解し寄り添う力が求められる。クライアントからもまた、こうした関係性を期待されることが多く、これは往々にして女性が得意とする領域だろう。

一方、商空間は、左へ進むほど短期間で結果を求められる。判断力と決断力、そしてタフな精神力を必要とするこの領域では、デザイナーは軍師のような立ち位置にあり、男性の方がその適性を発揮しやすいかもしれない。

ただし、体力的な側面やコミュニケーションスタイルの違いは存在するものの、それらが絶対的な適性を決めるわけではないことは、多くの事例が示唆している。

次に、空間を構成するアイテムや素材ー家具、ファブリック、内装材などーをみてみる。右側、つまり住空間では、素材の品質が特に重視される傾向が強い。住空間における品質へのこだわりは、単なる物質的な価値だけでなく、精神的な充足感に深く関わる。

人の滞在時間は、右へいくほど長く、左ほど短い。ここで私たちが考慮すべきは、空間の単なる美しさではなく、そこで過ごす人の時間と感情をいかに豊かにできるか、という本質的な問いだ※<図2>参照。経験を重ねるほど、この問いの奥深さを痛感する。

一方、左へいくほど重視される費用対効果の追求は、投資回収というビジネス的な観点から不可欠だ。滞在時間の少ない空間に高価な素材を使うことは合理的ではなく、限られた予算内で最大の視覚効果や話題性を狙う「効率」が求められる。広告映え、世界観表現など、低コストで高インパクトを生む演出が優先だ※<図3>参照。

このように、インテリアにおける「最適解」は、空間の使われ方と目的に応じて変わっていく。

また、仕事の進め方にも左右で違いがみられる。まず、右側ほど「現場打合せ」が増え、左側ほど「事前打合せ」が増える(当社比)。

「あさって現場で監督に頼もう」や「来週現場で決めましょか!」などの先送りは、あさっても来週も現場が継続していて、クライアントや現場との関係性が良好であればこそ許される。職人さんとのコミュニケーション機会が多く、「そうそう、こんな感じで」と手描きのラフ図で共通認識が図れるのも右側の特徴だ(当社比)。

左端の展示空間になると、あさってどころか明日もこない。当日現場入りして半日で完成、というスケジュールの中では、入念な事前打合せが唯一の生命線だ※<図4>参照。あらかじめ全てを詰め、検証し、確定させておかなければ心配でいても立ってもいられず、おのずと左へいくほど図面の精度は上がる(当社比)。

現場では、秒~分刻みで小走りに移動する職人さんを捕まえることはままならず、コミュニケーション機会は極端に限られてくる(当社比)。

さらに、ひとつの仕事が終わったときの自身の気持ちにも違いがあり、右側ほどしみじみとした静かな感動とその余韻がしばらく続く。一方、左側、特に短期決戦型のプロジェクトは、打ち上げ花火のように瞬間的な強い喜びが爆発する。(当社比)。

同じエネルギーを使うにしても、半年、一年、と時間をかけて注いでいくのか、それともその一瞬にすべてを注ぎ込むのか。同じインテリアというフィールドにいながら、その働き方は多種多様だ。

そして、それぞれの世界で、その環境に適応できない者は自然淘汰され、適応できる者が定住して進化を重ねていく。右も左も自在に駆け巡る者も中にはいるが、多くの場合は、<図1>のどこかに定住し、その周辺領域を主戦場にする。

右か左か、またはその中間か。どの領域を手がけるにしても、インテリアに関わる私たちに求められるのは、「空間の本質を見抜く視点」である。

<図1>右:住空間 左:商空間/中間にもさまざまな空間が存在する

<図2>住空間/大正時代の邸宅 改装事例(居間/カーテン施工前)

「当時の面影はそのままに」とのクライアントの要望を受け、特に素材選びへの配慮を重ねた。床は無垢のチーク材を用いたモザイクパーケット。塗装色の赤みを強め、経年美を感じさせる仕上げとした。壁面は現代の布クロスで上品に刷新している。家具は既存品を継続使用、照明にはフランク・ロイド・ライトの《ROBIE 1 MINI CEILING》を採用。

<図3>商空間/イタリアンレストラン インテリアデザイン事例

内装材は基本的に国内メーカー品で構成。輸入クロスとデジタルプリントクロスを部分的に配し、素材感に緩急をつけた。家具・ファブリックはコントラクト製品を採用し、耐久性と意匠性のバランスを確保。クライアントの要望は「大人が食事とお酒を楽しむ空間」。光と影のコントラストによる引き締まった緊張感と、大人の余裕を共存させた。

<図4>商空間/店舗総合見本市展示ブース 空間デザイン事例

インテリア業界への本格進出を目指す老舗漆器メーカーの出展ブース。 ブランドメッセージを的確に伝える構成とするうえで、来場者の足を止める強いビジュアル訴求と、クライアントが掲げる方向性との整合を図ることが、デザイン上の重要課題となった。実現にあたっては、コストコントロールと施工方法の現実的な検証が事前打合せの要(かなめ)。

大西哉子/株式会社ジオインテリアワークス代表取締役